《大北新报画刊》是1936年金剑啸主编的抗日宣传画刊。《大北新报画刊》原为日本人山本久治1933年办的中文版《大北新报》的附属刊物。1936年改版后,金剑啸通过诗文、漫画、照片等文艺形式揭露日伪黑暗统治,成为中共满洲省委在哈尔滨的重要抗日文化阵地。

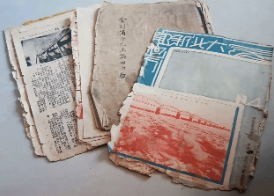

《大北新报画刊》为彩色印刷,16开本,长28厘米、宽21厘米。在《大北新报画刊》新办致辞中,金剑啸旗帜鲜明地反对当时“为艺术而艺术”的避世文风,除在刊物上刊载进步作品外,还通过画作《从地下来》,诗作《兴安岭的风雪》《哑巴》,剧作《海风》及译介作品《我的第一只鹅》《渡支布鲁次河》等,揭露日伪政权的丑恶本性,鼓舞东北民众进行抗争。

《大北新报画刊》的主编金剑啸于1910年12月出生在沈阳的一个满族家庭,后随家人迁到哈尔滨。20世纪20年代的哈尔滨,进步思想奔流,当时只有十几岁的金剑啸开始向进步报刊投稿,并加入进步报纸《晨光报》任副刊编辑。1930年,金剑啸考入上海新华艺术专科学校,很快掌握了油画、水彩画、水粉画、素描等技巧,开始利用所学积极参加革命宣传活动。他的表现引起了党组织的注意。1931年春,金剑啸加入中国共产党,从事革命文艺工作的热情更加高涨。

1931年8月,金剑啸被党组织派回哈尔滨开展工作。此时,党组织在东北地区开展了大规模的反日宣传活动,中共哈尔滨市委成立后,金剑啸担任中共哈尔滨西区(今哈尔滨市道里区)区委宣传委员。从此,他便成为哈尔滨革命文艺运动的组织者和活动家。

面对日伪政权愈加残酷的高压统治,中共满洲省委也加强了对反日宣传干部和左翼作家群的领导,巧妙地利用公开发行的各类报刊进行抗日宣传,金剑啸在其中发挥了重要作用。他打听到日本人山本久治主办的中文版《大北新报》附属刊物《大北新报画刊》承办人孙惠菊因经营亏损而暂时停刊,于是便与姜椿芳商量,决定接手《大北新报画刊》,占领这个宣传阵地。他们凑了200元钱,租借了《大北新报画刊》的主编权,金剑啸担任主编,姜椿芳、任震英和侯小古等共产党员参加采编工作。

经过紧张筹备,全新的《大北新报画刊》于1936年4月20日出版,画刊充分利用内容不受日伪警特机关审查的有利条件,刊登大量报道、诗文、漫画等作品,巧妙迂回地揭露日伪统治的黑暗本质,鼓舞东北民众进行反日抗争,深受民众欢迎,销量大增。

1936年6月9日晚,金剑啸突然接到苏联著名作家高尔基病重的消息,立即在次日出版的《大北新报画刊》上刊载了《高尔基突然病危》的报道,并附上了中国留学生在日本东京公演高尔基剧作《夜店》时全体演员的剧照。画刊一出版,立即引起敌人的注意,怀疑“画刊编辑部里有共产党”。此时,日伪当局正在秘密策划对北满共产党组织和抗日群众进行大逮捕。同年6月13日下午,日本驻哈尔滨总领事馆的便衣特务突然闯入《大北新报画刊》编辑部,蛮横带走了正在创作的金剑啸。

审讯中,日本特务对金剑啸威逼利诱并施以重刑,妄图从他口中获得中共地下组织的情报,但他始终铁骨铮铮、拒不回应。1936年8月15日,在齐齐哈尔北门外刑场,金剑啸英勇就义,时年26岁。

金剑啸牺牲后,他的家人冒着危险把他主编的全部11期《大北新报画刊》保存起来,并于1948年捐献给东北烈士纪念馆。这是目前全国仅存的一套《大北新报画刊》,为国家一级文物,保留至今,教育后人。