唐武宗时期,四川益昌有县令姓何名易于。一生清正廉洁,体恤百姓,为民做主。史载,何易于离任的那天早上,城内百姓家家户户门前置放一碗清水,以褒扬其清正廉洁。后来,该地民间就沿有一习俗,清官离任时,家家门前置一碗清水,昏官离任时,户户门口放一碗浆糊,以表示对一任县令的评价。

历朝历代,国史传记中很少有为县令立传者。但《新唐书·循吏传》就讲述了何易于的为官事迹。

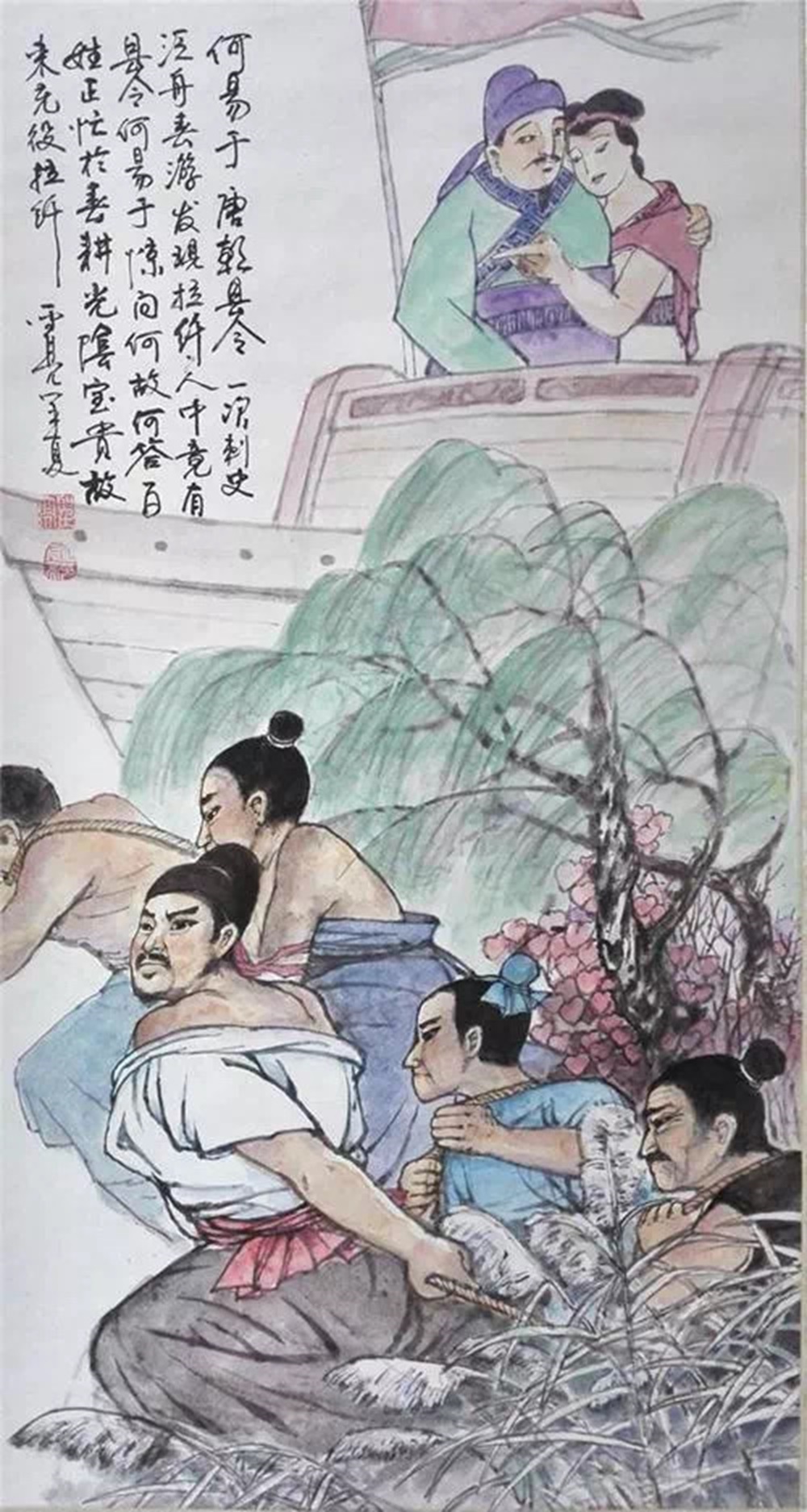

何易于所辖的益昌县在嘉陵江南岸,离上级刺史崔朴的治所利州四十里路。这一天,天朗气清,春风和畅,正值赏春佳期。崔朴心情大好,带着一众宾客,一路放船东下。船行至益昌县附近,自然要有当地民众为其拉纤。何易于听闻此消息,当下将笏板插在了自己腰上,与几个衙役一起拉纤。

不多久,刺史发现为其牵引之人不是普通民众,竟是七品县令何易于,忙问何故?何易于说:“现在正值春季,百姓不是耕田就是作蚕,时间宝贵,不可占用。我虽为县令,但眼下并无急事,可以为刺史当这个劳役。”刺史听完,羞愧难当,当即与众人下船跳舟,骑马返还。

还有一年,唐文宗诏令各地不准为百姓隐瞒税收额度。益昌县地苦粮贫,百姓以种茶勉强维持生计,何易于不愿让赋税加重百姓负担,遂将诏书搁置。差役知晓后与其争辩,何易于不愿连累差役,竟将诏书烧掉。事后州里的观察使敬佩其为百姓挺身而出,才未向朝廷揭发。一方面为民担当,另一方面治县有道。断案之事可见一斑。何易于分明有度,法理兼备,小罪教导,大罪杖责。三年治理期,益昌牢狱竟无一个在押罪犯。

何易于虽然青史留名,但因其不愿奉承上级,更屡屡出头为民请愿,故仅得个“中上”的定级。翻看史料,他的可知最高职位仅仅限于一个县令,但晚唐时期的散文家孙樵却写下《书何易于》,为其列传:“使何易于不有得于生,必有得于死者,有史官在。”意思是,像何易于这样的好官,即使活着得不到什么,死后一定能够美名流传,因为还有史官呢!